![]()

Vol.2

長崎における医療ネットワーク

(宮﨑薬局 代表取締役/P-ネット代表世話人)

佐田 悦子 先生

(アクア薬局矢上店 薬剤師/P-ネット副代表世話人)

中村 美喜子 先生

(長崎県薬剤師会 副会長/ペンギン薬局/P-ネット事務局)

南野 潔 先生

(株式会社カインドヘルスサポート 代表取締役/西時津調剤薬局/P-ネット副代表世話人)

宮﨑:私はあじさいネットの仕組みを知ったとき、画期的なシステムだと直感してすぐ入会し、2011年から使い始めました。活用するには、まず患者さんの同意が必要です。私の場合、リスクの高い患者さんや在宅医療に移行する患者さんが対象ですが、中には「覗かれる」という感覚を持たれる方もおられます。私は単に「カルテを閲覧させてください」と依頼せずに、「あなたの薬物治療の安全性を高めたい」という本来の意義を説明することから始めました。するとスムーズに同意が得られ、短期間に本店、支店を合わせて40名ほどの患者さんの診療情報が閲覧可能になりました。

次に‘診療情報をどのように活用するか’がテーマでした。当時、ほとんどの保険薬局の薬剤師にとって未知の世界でしたし、私があじさいネットの会合で活用事例を発表すると医師たちは「そんな活用ができるのか」という反応を示していました。しかし、使ってみるとすぐに、医療安全面での有用性がわかります。簡単な事例ではFAXされた処方箋とあじさいネットから得た情報を比べ、単純な書き間違えを見つけることがあります。また検査値等からは処方監査ができ、情報量が多いとさらに精度が高まります。一方で、薬剤師の教育ツールにもなり得ます。基幹病院の最新の医療に触れることができ、分からないことがあれば自ら調べる努力をしますので、学習の機会も知識も増えるのです。

あじさいネットで開示される情報量も増えており、病院内の医療者と同様の診療情報が得られるケースも少なくなく、様々な活用法が考えられます。一方で活用する側の責任は重くなり、より厳しく能力を問われ、評価されることを心しておく必要があると思います。

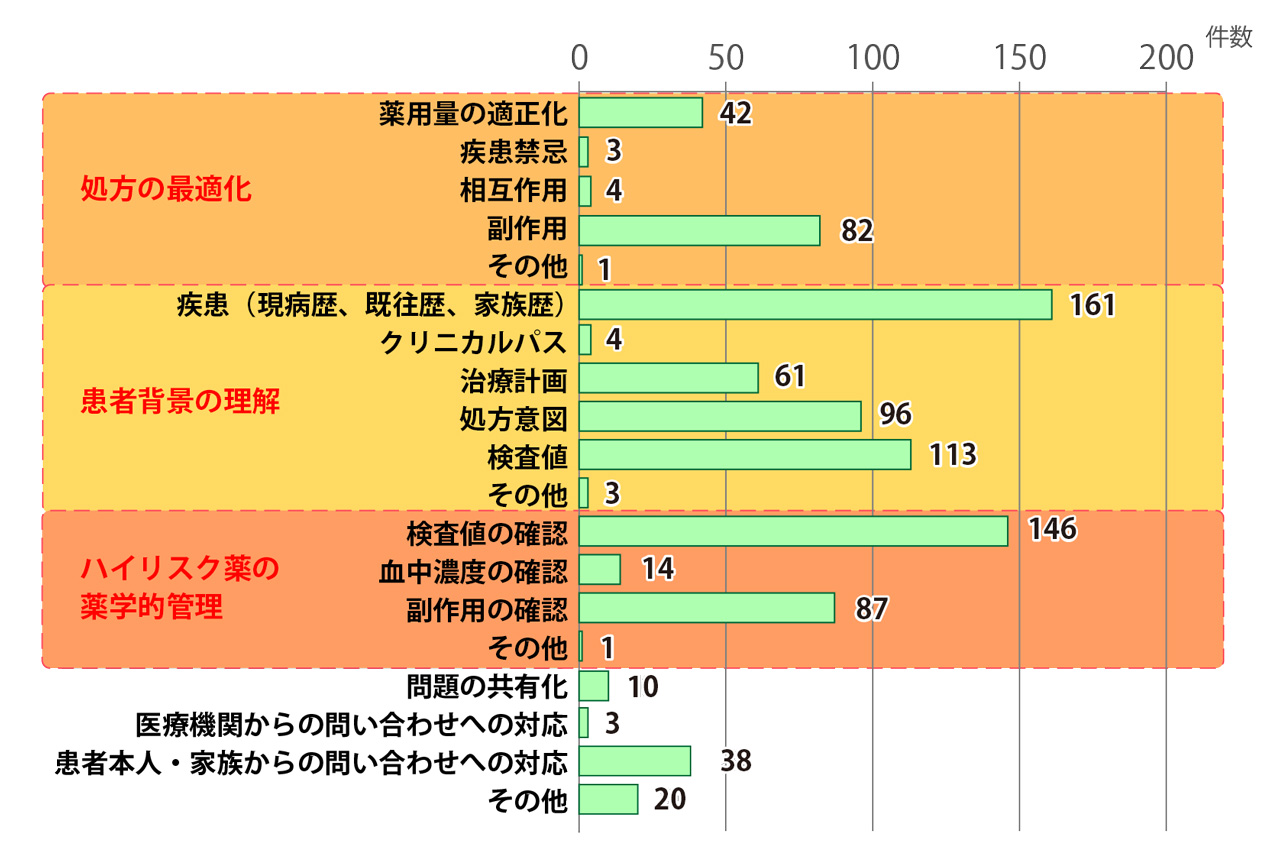

図:「薬局での活用状況」 (平成28年度 患者のための薬局ビジョン推進事業 あじさいネットを活用した「かかりつけ薬剤師・薬局」機能強化推進事業の一環として実施された 「あじさいネットを利用した薬局へのアンケート調査」より)

出典:厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会第418回の資料75頁より抜粋