TOPICS

今日から取り組む、がん患者さんとそのご家族へのメンタルサポート

薬剤師トレンドBOX#51

がんと診断され闘病生活を送ることは、患者さん本人だけでなく、ご家族にとっても心身への負担が大きい経験です。薬剤師は薬の専門家であると同時に、相談相手として心理的な支援やコミュニケーションを担う役割も期待されています。今回は薬剤師が取り組むことのできる、がん患者さんやそのご家族への支援についてご紹介します。

患者さんとご家族の「心のつらさ」にどう向き合うか

がんの告知は、患者さんやその周囲の人々にとって、人生の大きなターニングポイントとなります。がんと診断された人の多くが、「治るのか」「これからどうなるのか」「家族にどう伝えればよいのか」といった不安や落ち込みを感じるといわれています。気持ちが混乱し、何も考えられなくなることも珍しくありません。

がんの診断から受容までのプロセス

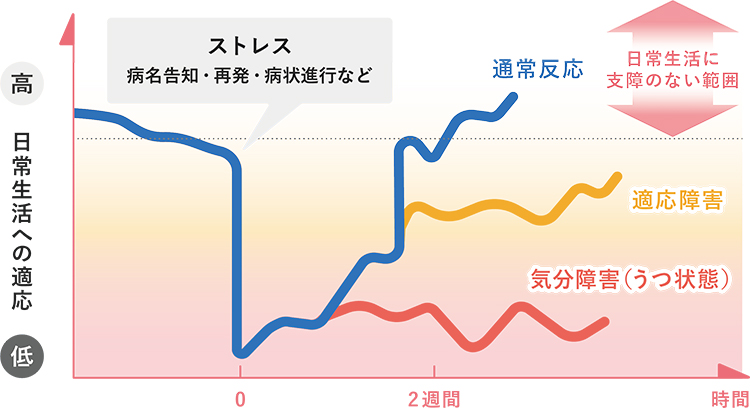

がんをはじめ、病気の診断を受けた患者さんが病気を受け入れるまでには段階があることが知られています。告知直後には衝撃や否認、絶望、怒りなどを感じ、その後は悲嘆や落胆、不安などを抱えながら、徐々に病気を受け入れ、日常生活に適応していくといわれています。この過程の程度や時間は人によってさまざまで、日常生活に支障が出るほどの不安や落ち込みなどが続く人もおり、適応反応症 / 適応障害や気分障害(うつ状態)として、専門的な治療が手助けになることがあります。薬剤師として、患者さんが自分のペースで病気を受け止められるようにサポートすることが重要です。

がんと心 | 国立がん研究センターがん情報サービス 図3 ストレスへの心の反応を参考に作成

適応反応症 / 適応障害

がんである現実を前に動揺が長引き、精神的苦痛が非常に強いために、日常生活に支障を来している状態です。不安で眠れなかったり、仕事が手に付かなかったり、人と会うのが苦痛で自宅に引きこもったりしてしまう人もいます。※

気分障害(うつ状態)

適応障害よりもさらに精神的な苦痛がひどく、身の置きどころがない、何も手に付かないような落ち込みが2週間以上続き、日常生活を送るのが難しい状態です。脳の中で感情をつかさどる機能が過熱、摩耗し、いわゆる“うつ状態”で過労を引き起こしている状態です。不眠、食欲不振、性欲減退といった症状が強い人も少なくありません。「消えていなくなってしまいたい」などと、否定的な感情を持つ人もいます。※

※ がんと心 | 国立がん研究センターがん情報サービス より引用

患者さんやそのご家族の悩みや不安

国立がん研究センターによると、患者さんが療養生活の中で抱える悩みには、以下のようなことが挙げられます。

よくある相談のご紹介

医療費について

- ・医療費のことで不安がある。自分が使える制度を知りたい。

- ・医療保険やがん保険など、民間保険の給付金・保険金の請求方法について知りたい。

家族とのコミュニケーションについて

- ・がんと診断されたことを、家族(親や子ども)にどう伝えたらよいのか。ショックを与えてしまうと思うとつらい。

就労について

- ・がんについて会社にどう伝えればよいか。伝えることで、職場で不利になることはないか。

- ・仕事と治療を両立できるか心配。

- ・仕事の都合に合わせて、治療のスケジュールを調整してもらえるか。

周囲との関わりについて

- ・将来の恋愛や結婚に際して、がんのことをどう相手に伝えればよいか。

- ・地域の人に自分ががんであることを知られたくない。

自宅での療養・介護について

- ・自宅で療養するために訪問看護を頼みたいが、どうしたらよいか。

- ・自宅で療養中、急に容体が悪化したらどうしたらよいか。

がん相談支援センターにご相談ください がん診療連携拠点病院の相談窓口のご案内 | 国立がん研究センターがん情報サービス より引用

また、がん患者さんやそのご家族の不安や悩みは、年齢や立場によっても異なります。現役世代では仕事や育児の継続、高齢者は身体機能や介護の問題なども大きな不安要素になると考えられます。薬剤師はこうした背景を理解し、服薬指導はもちろん日常の何気ない会話の中で、患者さんの表情や言葉から心の状態を感じ取ることが大切です。

患者さんへのさまざまなサポート

薬局で働く薬剤師が、疾患の告知や治療方針について、深く踏み込んで発言をする機会は多くはないかもしれません。しかし、患者さんやそのご家族と直接関わる機会の多い薬剤師は、患者さんの心に寄り添い、安心して療養生活を続けられるよう支える存在です。いざというときに頼りになる存在として、知識やスキルを磨いておくことが大切です。

薬剤師として、患者さんの不安に寄り添うスキル

がん専門相談員のための学習の手引き 実践に役立つエッセンス 第4版では、患者さんから相談を受ける際に重要なこととして、コミュニケーションの基本的姿勢を挙げています。

① 傾聴

相談者の話に関心を示し、相談者のことを分かろうと、積極的に聴くことです。

まず相談者に話してもらい、言葉の裏に潜む心理や状況を想像しながら、聴くことに集中します。「ちゃんと聴いてもらえた」という安心感、相談者への信頼感につながります。

② 共感

相談者が見たり聞いたり感じたりしたことを、感情的にならず相談者の立場に立って理解することです。

相談者の言葉のままで反復をするほか、言い換えたり、相談者の感情を推察して言語化したりして共感を言葉と態度で伝えます。

③ 受容

相談者の言葉や感情を評価したり、批判したりすることなく、相談者のあるがままの感情を受け止めることです。否定的な言葉を使って返さないように注意します。

この受容を通して、この人になら話しても大丈夫という気持ちになれます。

参考:がん専門相談員のための学習の手引き 実践に役立つエッセンス 第4版 | 国立研究開発法人国立がん研究センター がん対策研究所(編)- 学研 2025, p.70–76

そのほかにも、患者さんの心の変化は、態度や表情、視線、声のトーンなどからも感じ取ることができるとされています。普段と異なる印象を感じた場合は、より注意深くお話を聞いてみるのもよいかもしれません。また、お話を聞く際には、プライバシーに配慮するのも重要です。

必要時はカウンセリングや薬物療法を推奨することも

心のつらさが長引く場合には、精神腫瘍医や心理士などによるカウンセリングや、睡眠導入剤や抗不安薬、抗うつ薬などを用いた薬物療法が選択されることがあります。日常生活に支障をきたしている患者さんには、主治医に相談してみるよう勧めるのもよいでしょう。

加えて、薬物療法を実施する患者さんのなかには、「薬がやめられなくなるのではないか」「性格が変わってしまわないか」と考えてしまう方もいます。薬剤師として、患者さんが安心して服薬ができるよう支援を継続する必要があります。

がん相談支援センターの役割

患者さんが必要なときに適切な相談窓口にアクセスできるよう、全国のがん診療連携拠点病院などに設置されているがん相談支援センターを案内することも有効です。これらのセンターでは、診断や治療、副作用、療養生活、仕事や経済的な心配など、がんに関するあらゆる相談を無料・匿名で受け付けています。ご家族や友人など、患者本人以外でも利用可能です。

薬剤師が患者さんとの会話の中で「こういう相談窓口がありますよ」と案内できれば、不安を抱え込むことなく、安心して相談できる機会を提供できます。

心理的な支えとなる、患者さん同士のつながり

患者さん自身の不安や悩みを、ご家族や医療者が100%理解することはできません。心配をかけたくないと、他の人へ悩みを打ち明けない患者さんもいます。そのような場合には、患者さん同士のつながりがよい働きをもたらすことがあります。患者さんが参加できそうな患者会や患者サロンがないか、一緒に探してみるのもよいかもしれません。

患者会

患者会とは、同じ病気や障害、症状など、何らかの共通する患者体験を持つ人たちが集まり、自主的に運営する会のことです。お互いの悩みや不安を共有したり、情報を交換したり、会によっては、患者のためにさまざまな支援プログラムを用意していたり、社会に対する働きかけを行う活動をしているところもあります。

患者サロン

患者サロンとは、患者やその家族など、同じ立場の人が、がんのことを気軽に本音で語り合う交流の場のことで、最近、患者会の少ない地域でも広まってきています。

最近は、患者や市民の要望を受けて、がん診療連携拠点病院など医療機関の中や公民館などに患者サロンを設置する病院や自治体もふえています。

ピアサポート

ピア(Peer)とは「仲間」という意味で、ピアサポートとは、同じような悩みあるいは経験を持つグループの中で、同じ仲間として対等な立場で行われる支援のことです。仲間から支えられていると感じられる場にいることによって、お互いに支え合ったり、悩みの解決につながったりすることが期待されています。

がんにおけるピアサポートは、患者や家族の悩みや不安に対して、がん経験者が自分の経験を生かしながら相談や支援を行うといった形での取り組みです。このような活動が始まったのは、ここ数年のことで、医療機関内などで実施されています。

薬剤師が今日からできること

がん患者さんとそのご家族の支えとなるのは、薬の提供だけではありません。薬剤師は、日常の会話や表情の変化から心の状態を感じ取り、安心できる相談先や患者さん同士とのつながりを案内することで、治療や生活への前向きな一歩を後押しできます。小さな関わりが、患者さんの大きな安心につながっていくでしょう。

参考文献

- がん専門相談員のための学習の手引き 実践に役立つエッセンス 第4版 | 国立研究開発法人国立がん研究センター がん対策研究所(編)- 学研 2025, p.70–76

- 健康日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~ がんとこころ(厚生労働省健康づくりサポートネット)|厚生労働省

- がん相談支援センターにご相談ください がん診療連携拠点病院の相談窓口のご案内|国立がん研究センターがん情報サービス

- がんと心|国立がん研究センターがん情報サービス

- 専門家による心のケア|国立がん研究センターがん情報サービス

- 「がん相談支援センター」とは|国立がん研究センターがん情報サービス

- 患者必携 がんになったら手にとるガイド 普及新版|国立がん研究センターがん対策情報センター

(2025年9月掲載)

編集:株式会社 医学アカデミー